Tabla de Contenidos

- Introducción: Un Encuentro Cultural y Religioso Tensional

- Contexto Histórico: El Shogunato y la Amenaza Percibida

- La Llegada del Cristianismo al Sol Naciente

- Primeras Reacciones y Edictos Antichristianos

- Tipos de Castigo y su Simbolismo: Más Allá de la Sanción Física

- La Tortura del Foso (Ana-tsurushi)

- Crucifixiones y Lapidaciones: Adaptaciones y Crueldad

- Exilio y Ostracismo: El Destierro Social

- La Persecución de Familias Enteras

- Resistencias y Martirios: Figuras Clave y su Legado

- Análisis Antropológico y Sociológico: Poder, Creencia y Alteridad

- Guía Práctica DIY: Análisis Documental Histórico de Fuentes Primarias

- Preguntas Frecuentes

- Conclusión: Un Legado de Intolerancia y Resiliencia

Introducción: Un Encuentro Cultural y Religioso Tensional

El encuentro entre culturas y sistemas de creencias a menudo genera fricciones, y la historia del cristianismo en el antiguo Japón es un testimonio elocuente de esta dinámica. Durante los siglos XVI y XVII, la llegada de misioneros europeos y la subsiguiente expansión de la fe cristiana chocaron frontalmente con las estructuras de poder y las cosmovisiones arraigadas del país nipón. Este artículo se adentra en el análisis riguroso de los castigos infligidos a los cristianos en el Japón feudal, desentrañando no solo las prácticas punitivas, sino también el contexto histórico, sociológico y antropológico que las propició. La intención de búsqueda fundamental para el lector interesado reside en comprender las mecanismos de control social, la intolerancia religiosa y las respuestas humanas ante la adversidad, examinando cómo las potencias feudales japonesas gestionaron la presencia de una fe ajena y potencialmente disruptiva.

Contexto Histórico: El Shogunato y la Amenaza Percibida

El Japón de los siglos XVI y XVII se encontraba bajo el dominio del shogunato Tokugawa, un período de relativa paz tras décadas de guerras civiles (el período Sengoku). Los shogunes buscaban consolidar su poder y mantener la estabilidad interna. La filosofía confuciana y el budismo eran pilares de la estructura social y moral, promoviendo el orden, la jerarquía y la lealtad al Estado. En este escenario, cualquier ideología que pareciera desafiar la autoridad o la cohesión social era vista con profunda sospecha. La rápida expansión del cristianismo, a menudo vinculada a los intereses comerciales y coloniales de potencias europeas como Portugal y España, comenzó a ser percibida no solo como una amenaza religiosa, sino también política. Los líderes japoneses temían que la lealtad de los conversos se dividiera entre el shogunato y el Papa, o que el proselitismo cristiano sentara las bases para una futura intervención extranjera.

La Llegada del Cristianismo al Sol Naciente

Los primeros misioneros jesuitas, liderados por figuras como San Francisco Javier en 1549, fueron inicialmente bien recibidos por algunos daimyō (señores feudales) en busca de beneficios comerciales y armamento europeo. Hubo un período de relativa tolerancia y crecimiento, con miles de conversiones, especialmente en el sur de Japón. Sin embargo, las diferencias teológicas y culturales, junto con las percepciones de injerencia extranjera, sembraron las semillas del conflicto. La competencia entre las órdenes religiosas (jesuitas, franciscanos) y las rivalidades entre las potencias europeas también complicaron la situación. Los escritos sobre la época, como los del Padre Luis Frois, ofrecen una perspectiva invaluable sobre estas interacciones tempranas.

Primeras Reacciones y Edictos Antichristianos

A medida que el shogunato Tokugawa consolidaba su poder, la política hacia el cristianismo se volvió cada vez más restrictiva. Edictos sucesivos comenzaron a prohibir la práctica y la predicación del cristianismo, culminando en la expulsión de los misioneros y la persecución sistemática de los cristianos japoneses (conocidos como "kirishitan"). Figuras como Toyotomi Hideyoshi emitieron decretos cada vez más severos. La política de "sakoku" (país cerrado) implementada por el shogunato Tokugawa en la década de 1630, aunque no se aplicó de manera uniforme a todos los extranjeros, reforzó la exclusión de la influencia cristiana. El objetivo era preservar la hegemonía de las religiones nativas y la estabilidad política.

"El temor a la subversión interna y la influencia extranjera se convirtió en el motor principal de la política de persecución."

Tipos de Castigo y su Simbolismo: Más Allá de la Sanción Física

Los castigos impuestos a los cristianos en el antiguo Japón variaron en severidad, desde medidas coercitivas menores hasta formas de tortura y ejecución pública diseñadas para infundir terror y disuadir a otros. Estos castigos no solo buscaban castigar el acto de profesar una fe prohibida, sino también erradicarla de la sociedad japonesa, despojando a los creyentes de su identidad religiosa y social.

La antropología nos enseña que los rituales punitivos a menudo están cargados de simbolismo, reflejando los valores y miedos de la sociedad que los aplica. En Japón, los castigos a los cristianos buscaban borrar su conexión con la divinidad cristiana y reafirmar la supremacía de las deidades y el orden social locales.

La Tortura del Foso (Ana-tsurushi)

Una de las formas más infames de castigo documentadas fue la tortura del foso (ana-tsurushi). Los prisioneros cristianos eran colgados boca abajo en pozos profundos, con la cabeza sumergida o expuesta a los elementos. Esta práctica prolongaba el sufrimiento y la humillación, buscando forzar la apostasía. Se dice que el misionero João Rodrigues (o Rodrigues Tçuzzu) describió detalladamente estas torturas en sus escritos, aunque su propia supervivencia es un tema de debate. El objetivo era la rendición psicológica antes que la muerte inmediata, buscando una retractación pública.

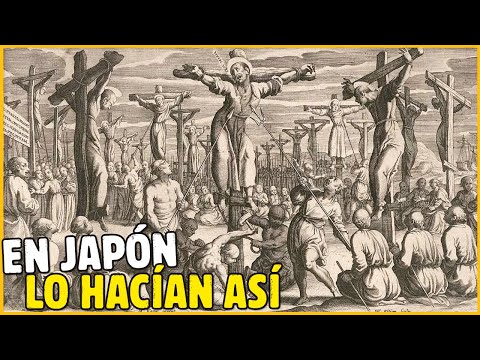

Crucifixiones y Lapidaciones: Adaptaciones y Crueldad

Aunque la crucifixión es un método de ejecución asociado principalmente con la tradición cristiana occidental, hay relatos de cristianos japoneses que fueron crucificados. Sin embargo, estas crucifixiones a menudo diferían de las representaciones europeas, pudiendo implicar la exposición en cruces o maderos, más como una exhibición pública de desprecio que una réplica exacta del ritual religioso. Similarmente, hay menciones de lapidaciones, un método de ejecución que, si bien no era exclusivo de Japón, se aplicaba a herejes y transgresores sociales. La brutalidad de estos actos estaba destinada a servir como un espectáculo disuasorio para la población general.

Exilio y Ostracismo: El Destierro Social

Además de las ejecuciones, el exilio y el ostracismo social eran herramientas poderosas. Las familias enteras podían ser desterradas de sus comunidades, perdiendo sus tierras, sus medios de subsistencia y su red de apoyo. Ser un "kirishitan" significaba ser un paria, excluido de las actividades comunitarias, los rituales sociales y, en muchos casos, el comercio. Esta presión social ejercida por la comunidad, instigada por las autoridades, era una forma efectiva de coerción, obligando a muchos a renunciar a su fe para sobrevivir.

Los estudios sobre comprender culturas y las dinámicas sociales nos muestran que el ostracismo puede ser tan devastador como la violencia física. La exclusión de la comunidad minaba el tejido social del individuo, afectando su identidad y su bienestar.

La Persecución de Familias Enteras

La naturaleza colectivista de la sociedad japonesa feudal significaba que la persecución a menudo no se limitaba al individuo. Las familias de los cristianos eran consideradas cómplices y también sufrían las represalias. Los niños eran separados de sus padres, despojados de su herencia y forzados a reeducarse en la fe budista o sintoísta. Esta estrategia buscaba romper la transmisión intergeneracional de la creencia cristiana, asegurando que la "herejía" no sobreviviera.

Resistencias y Martirios: Figuras Clave y su Legado

A pesar de la severidad de la persecución, la historia del cristianismo en Japón está marcada por innumerables actos de resistencia y martirio. Figuras como los Veintiséis Mártires de Nagasaki, ejecutados en 1597, se convirtieron en símbolos de la fe inquebrantable. Hubo también cristianos ocultos ("kakure kirishitan") que mantuvieron su fe en secreto durante siglos, desarrollando prácticas sincréticas y transmitiendo sus creencias oralmente. La existencia de comunidades clandestinas demuestra la profunda resiliencia de la creencia religiosa frente a la opresión extrema.

"La historia del martirio cristiano en Japón no es solo una crónica de sufrimiento, sino también un testimonio de la capacidad humana para la fe y la resistencia."

Análisis Antropológico y Sociológico: Poder, Creencia y Alteridad

Desde una perspectiva antropológica, la persecución de los cristianos en Japón ilustra varios conceptos clave. Primero, la gestión de la alteridad: cómo una sociedad percibe y reacciona ante lo "otro", especialmente cuando esa otredad desafía las normas establecidas. El cristianismo, con su monoteísmo radical y su énfasis en la igualdad espiritual, chocaba con las jerarquías y el sincretismo religioso predominantes en Japón.

Segundo, la relación entre poder y creencia. El shogunato utilizó la represión religiosa como una herramienta para mantener el control político y la unidad nacional. La prohibición del cristianismo fue una manifestación de la soberanía estatal, reafirmando la autoridad del gobierno sobre la vida espiritual de sus súbditos. El sociólogo Pierre Bourdieu, aunque no estudió específicamente este caso, nos ofrece herramientas para analizar cómo las estructuras sociales y el "habitus" (las disposiciones internalizadas) influyen en la aceptación o el rechazo de nuevas ideas.

La psicología de la conformidad y la resistencia también juega un papel crucial. La presión social extrema, la tortura y la amenaza a la familia empujaban a muchos a la apostasía. Sin embargo, para otros, la fe se fortalecía ante la adversidad, convirtiendo la persecución en un crisol para el martirio.

Guía Práctica DIY: Análisis Documental Histórico de Fuentes Primarias

Para comprender a fondo eventos históricos como la persecución de cristianos en Japón, el análisis directo de fuentes primarias es fundamental. Aquí presentamos una guía práctica para abordar este tipo de documentos:

- Identificación de la Fuente: Determina el tipo de documento (carta, diario, edicto oficial, testimonio, registro de tribunal). Investiga su autoría, fecha y contexto de creación. Por ejemplo, leer un edicto del shogunato Tokugawa requiere un entendimiento diferente al de una carta de un misionero jesuita.

- Análisis del Contenido Literal: Lee el texto cuidadosamente, anotando los hechos presentados, las personas mencionadas, los lugares y las fechas. Presta atención al lenguaje utilizado: ¿es formal, informal, emotivo, objetivo?

- Contextualización Histórica: Investiga el período histórico en el que se produjo el documento. ¿Qué eventos importantes estaban ocurriendo? ¿Cuáles eran las relaciones políticas y sociales relevantes? Por ejemplo, entender la política de aislamiento (sakoku) es clave para interpretar los edictos anticristianos.

- Identificación de la Perspectiva (Sesgo): Considera la perspectiva del autor. ¿Cuáles eran sus motivaciones, afiliaciones e intereses? Un misionero europeo tendrá una visión distinta de los eventos que un funcionario del shogunato. Sé consciente de la propaganda o la defensa de intereses.

- Interpretación y Síntesis: Cruza la información de la fuente primaria con otras fuentes (primarias y secundarias) para obtener una imagen más completa. Busca corroboración o contradicciones. Formula tus propias conclusiones basadas en la evidencia analizada. ¿Qué nos dice este documento sobre las creencias, las estructuras de poder y las experiencias humanas de la época?

- Evaluación de la Fiabilidad: Reflexiona sobre la fiabilidad de la fuente. ¿Podría haber errores, exageraciones o omisiones deliberadas? ¿Cómo se compara con otras fuentes contemporáneas?

Este método de práctica arqueológica documental te permitirá acercarte a los hechos históricos con mayor rigor.

Preguntas Frecuentes

- ¿Cuándo comenzó la persecución de cristianos en Japón?

La persecución sistemática comenzó a intensificarse a finales del siglo XVI, con edictos emitidos por Toyotomi Hideyoshi, y se endureció drásticamente bajo el shogunato Tokugawa, especialmente a partir de la década de 1610 y culminando con la política de aislamiento (sakoku). - ¿Fueron todos los cristianos japoneses ejecutados o torturados?

No. La persecución incluyó diversas formas de castigo, desde la tortura y ejecución pública hasta el exilio, el ostracismo social, la confiscación de propiedades y la presión para apostatar. Muchos mantuvieron su fe en secreto durante generaciones (kakure kirishitan). - ¿Qué papel jugaron las potencias europeas en la persecución?

Inicialmente, la presencia de misioneros europeos y comerciantes estuvo vinculada a los intereses de potencias como Portugal y España. El shogunato temía que esta influencia condujera a la intervención extranjera, similar a lo ocurrido en otras partes de Asia, lo que exacerbó la desconfianza hacia los cristianos japoneses. - ¿El cristianismo desapareció por completo de Japón?

No. Aunque prohibido durante más de dos siglos, el cristianismo persistió clandestinamente en comunidades como la de Nagasaki. Con la reapertura de Japón a mediados del siglo XIX, la fe cristiana resurgió públicamente.

Conclusión: Un Legado de Intolerancia y Resiliencia

La historia de los castigos a los cristianos en el antiguo Japón es una narrativa compleja de choque cultural, política de poder y profunda resiliencia humana. Las prácticas punitivas, desde la tortura del foso hasta el ostracismo social, reflejaron el intento del shogunato Tokugawa de mantener la estabilidad y la cohesión social frente a una ideología percibida como disruptiva y potencialmente subversiva. El análisis antropológico y sociológico revela cómo el control de la creencia y la gestión de la alteridad son herramientas fundamentales en la consolidación del poder estatal. A pesar de la brutalidad de la persecución, la persistencia de la fe cristiana clandestina y el sacrificio de los mártires dejaron un legado imborrable, demostrando la capacidad de la convicción humana para perdurar incluso en las circunstancias más adversas. Estudiar estos eventos nos ofrece lecciones cruciales sobre la intolerancia, la resistencia y la intrincada relación entre fe, cultura y poder.

No hay comentarios:

Publicar un comentario