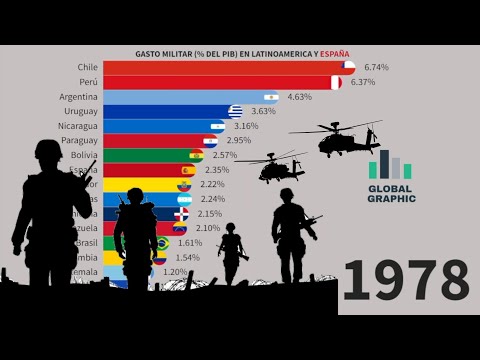

La relación entre el gasto militar y el Producto Interno Bruto (PIB) de una nación es un indicador crucial para comprender las prioridades económicas, las dinámicas de seguridad y las posibles tensiones geopolíticas de una región. En este análisis, nos adentraremos en la comparación del porcentaje del PIB destinado a defensa en los países de Latinoamérica y España, explorando las tendencias históricas, los factores determinantes y las implicaciones de estas cifras.

Tabla de Contenidos

- Introducción Histórica y Contextual

- Metodología y Fuentes de Datos

- Panorama General del Gasto Militar (% PIB)

- Tendencias Específicas en Latinoamérica

- Análisis del Gasto Militar en España

- Factores Determinantes del Gasto Militar

- Implicaciones Económicas y de Seguridad

- Guía Práctica DIY: Analizando Datos Públicos de Gasto Militar

- Preguntas Frecuentes

- Conclusión y Reflexión Final

Introducción Histórica y Contextual

Desde una perspectiva histórica, el gasto militar ha estado intrínsecamente ligado a la formación de Estados-nación y a la gestión de conflictos. En Latinoamérica, la era post-independencia estuvo marcada por numerosas guerras civiles y conflictos limítrofes, lo que impulsó la creación de ejércitos permanentes y la asignación de recursos significativos. España, por su parte, ha transitado por ciclos de expansión imperial, guerras civiles y modernización de sus fuerzas armadas, cada etapa dejando su huella en el presupuesto de defensa. Comprender estas trayectorias históricas es fundamental para interpretar las cifras actuales.

Metodología y Fuentes de Datos

Para este análisis, hemos recurrido a fuentes de datos reconocidas internacionalmente por su rigor en la recopilación de información sobre gasto militar y métricas económicas. Principalmente, se utilizan los datos de Our World in Data, que compila estadísticas históricas y comparativas, el Banco Mundial para cifras del PIB, y el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), una entidad líder en la investigación de conflictos, armamentos, control de armamentos y desarme. Estos recursos permiten obtener una visión coherente y fiable del fenómeno estudiado.

"La forma en que una nación distribuye sus recursos financieros entre defensa y otros sectores, como la educación o la salud, es un reflejo directo de sus prioridades estratégicas y sus percepciones de seguridad."

Panorama General del Gasto Militar (% PIB)

El gasto militar, expresado como un porcentaje del PIB, ofrece una métrica comparativa útil para evaluar la carga militar de un país en relación con su capacidad económica. Un porcentaje elevado puede indicar una región con altos niveles de conflicto, una política de seguridad proactiva o una industria de defensa desarrollada. Por el contrario, un porcentaje bajo podría sugerir un período de paz, una estrategia de seguridad basada en alianzas o una priorización de otros sectores económicos.

Las cifras globales varían significativamente, influenciadas por factores como las amenazas percibidas, la pertenencia a alianzas militares y la estabilidad política interna. La investigación en Historia Mundial y Geopolítica es crucial para contextualizar estas variaciones.

Tendencias Específicas en Latinoamérica

Latinoamérica presenta un panorama diverso en cuanto al gasto militar. Históricamente, algunos países han tenido picos de inversión en defensa asociados a conflictos internos o regionales, como las guerras civiles en Centroamérica durante finales del siglo XX, o tensiones fronterizas. Países como Colombia, por ejemplo, han mantenido un nivel de gasto relativamente alto debido a la prolongada lucha contra grupos armados y el narcotráfico. La conflicto armado y la seguridad global son temas centrales en el debate sobre el desarrollo colombiano.

Por otro lado, países con mayor estabilidad política y sin amenazas externas significativas suelen destinar un porcentaje menor de su PIB a defensa. La causa de guerra y la nacionalismo son temas recurrentes al analizar estas dinámicas. Es importante notar que en muchas naciones latinoamericanas, el gasto militar puede verse afectado por ciclos económicos y prioridades de desarrollo social.

Análisis del Gasto Militar en España

España ha experimentado fluctuaciones notables en su gasto militar a lo largo de su historia reciente. Tras la dictadura, la transición democrática y la integración en estructuras de seguridad internacionales como la OTAN, han configurado su política de defensa. Si bien el porcentaje del PIB dedicado a defensa ha tendido a disminuir en las últimas décadas en comparación con períodos anteriores, España sigue siendo un actor relevante en la escena de seguridad global y participa activamente en misiones internacionales. El análisis del Europa antes de 1914 y la Primera Guerra Mundial ofrece un contexto interesante sobre las prioridades militares europeas históricas.

"La pertenencia a alianzas militares como la OTAN puede influir significativamente en el porcentaje del PIB que un país dedica a defensa, ya que existen compromisos de inversión y desarrollo conjunto."

Factores Determinantes del Gasto Militar

Diversos factores influyen en la decisión de un país sobre cuánto invertir en defensa:

- Amenazas percibidas: Conflictos internos, tensiones regionales, terrorismo o amenazas externas directas impulsan el gasto.

- Alianzas militares: La pertenencia a organizaciones como la OTAN o acuerdos bilaterales de defensa puede requerir un nivel mínimo de inversión.

- Estabilidad política interna: Los países con mayor estabilidad tienden a poder priorizar otros sectores, mientras que la inestabilidad puede llevar a un aumento del gasto militar.

- Capacidad económica: El tamaño del PIB es un factor limitante; un país con un PIB mayor puede permitirse un gasto absoluto más alto, incluso si el porcentaje es menor.

- Industria de defensa nacional: La existencia de una industria de defensa local puede fomentar la inversión para su desarrollo y mantenimiento.

- Presión social y política: La opinión pública y la influencia de lobbies de defensa también juegan un papel.

La análisis de intención y SEO semántico es clave para comprender cómo estos factores son representados en el discurso público.

Implicaciones Económicas y de Seguridad

Un gasto militar elevado, especialmente si excede el 2-3% del PIB de manera sostenida, puede tener importantes implicaciones:

- Oportunidad perdida: Los recursos destinados a defensa podrían invertirse en educación, salud, infraestructura o investigación y desarrollo.

- Deuda pública: Un gasto militar insostenible puede contribuir al aumento de la deuda nacional.

- Impacto en el crecimiento económico: Si bien la industria de defensa puede generar empleo, un gasto excesivo puede desviar capital de sectores más productivos.

- Escalada de tensiones: Un aumento desproporcionado del gasto militar por parte de un país puede ser percibido como una amenaza por sus vecinos, generando una carrera armamentista.

- Seguridad y disuasión: Por otro lado, un gasto militar adecuado puede ser esencial para garantizar la soberanía, proteger intereses nacionales y disuadir agresiones.

La relación entre innovación urbana y prioridades de gasto es un área de estudio fascinante en sociología digital.

Guía Práctica DIY: Analizando Datos Públicos de Gasto Militar

Democratizar el acceso a la información pública es un pilar del DIY intelectual. Aquí te guiamos paso a paso para que puedas explorar datos de gasto militar por ti mismo:

- Identifica fuentes fiables: Accede a los sitios web de organizaciones como Our World in Data, el Banco Mundial y SIPRI. Busca las secciones de datos o bases de datos públicas.

- Selecciona tu región o países de interés: Decide si quieres analizar un país específico (ej. Colombia, España), una región (ej. Latinoamérica) o realizar una comparación global.

- Busca la métrica: En las bases de datos, busca la variable "Gasto militar como % del PIB" (o similar). Asegúrate de que sea la métrica adecuada para tu análisis comparativo.

- Descarga los datos: La mayoría de estas plataformas permiten descargar los datos en formatos como CSV, Excel o JSON. Elige el formato que mejor se adapte a tus herramientas.

- Utiliza herramientas de análisis:

- Para principiantes: Abre el archivo descargado en Microsoft Excel, Google Sheets o LibreOffice Calc. Utiliza las funciones de ordenación y filtrado para identificar tendencias. Puedes crear gráficos básicos (barras, líneas) para visualizar los datos.

- Para usuarios intermedios/avanzados: Utiliza software estadístico como R o Python (con librerías como Pandas y Matplotlib/Seaborn) para análisis más profundos, visualizaciones complejas y modelos econométricos si buscas correlaciones con otros indicadores (ej. desarrollo socioeconómico).

- Interpreta los resultados: Compara los porcentajes entre países y a lo largo del tiempo. Considera el contexto histórico y geopolítico de cada nación para entender las fluctuaciones. Busca patrones: ¿Hay países que consistentemente gastan más? ¿Hay periodos de aumento o disminución significativos?

- Documenta tu análisis: Anota tus hallazgos, las fuentes que utilizaste y tus interpretaciones. Siéntete libre de compartir tus descubrimientos de forma responsable.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué el gasto militar se mide como porcentaje del PIB?

Medirlo como porcentaje del PIB permite una comparación justa y estandarizada entre países de diferentes tamaños económicos. Un país pequeño con un alto gasto militar absoluto podría destinar una gran parte de sus escasos recursos, mientras que un país grande con el mismo gasto absoluto podría destinar un porcentaje menor de su economía, lo que indica una carga fiscal y de oportunidad diferente.

¿Un alto gasto militar siempre implica inestabilidad o conflicto?

No necesariamente. Si bien existe una correlación, un alto gasto militar también puede ser una estrategia de disuasión en regiones tensas, una inversión en tecnología para la seguridad nacional o el resultado de compromisos con alianzas militares internacionales. Es crucial analizar el contexto específico de cada país.

¿Existe un porcentaje "ideal" del PIB para el gasto militar?

No existe un número mágico universal. Los países de la OTAN, por ejemplo, tienen un objetivo no vinculante del 2% del PIB, pero la cifra óptima depende de la situación geopolítica individual, las amenazas percibidas y las prioridades nacionales. Países sin amenazas externas significativas pueden operar con porcentajes mucho menores.

¿Cómo afecta el gasto militar al desarrollo social y económico?

Un gasto militar excesivo puede desviar recursos que podrían destinarse a educación, salud, infraestructura o investigación civil, lo que se conoce como el "coste de oportunidad". Sin embargo, la inversión en defensa también puede estimular la innovación tecnológica y generar empleo en la industria de defensa, aunque su impacto neto en el desarrollo es un tema de debate académico.

Conclusión y Reflexión Final

El análisis del gasto militar como porcentaje del PIB en Latinoamérica y España revela un mosaico complejo de prioridades económicas y percepciones de seguridad. Si bien las cifras varían considerablemente, reflejan las realidades históricas, geopolíticas y las decisiones estratégicas de cada nación. Comprender estas tendencias no solo nos permite evaluar la salud económica y la postura de seguridad de una región, sino también reflexionar sobre el equilibrio fundamental entre la defensa nacional y el desarrollo socioeconómico.

Invitamos a nuestros lectores a profundizar en estos datos, a utilizar las herramientas disponibles para su propio análisis y a compartir sus reflexiones en la sección de comentarios. El conocimiento abierto y la capacidad de análisis crítico son pilares fundamentales para una ciudadanía informada.

Para explorar más sobre temas relacionados, te recomendamos leer nuestros artículos sobre Historia Latinoamericana, la Seguridad Global, y el impacto de la Tecnología en la defensa. También puedes consultar nuestra sección de DIY para aprender a analizar datos por ti mismo.