La conmemoración de las independencias en América Latina a menudo se celebra bajo un manto de héroes y gestas gloriosas, una narrativa que exalta a los "libertadores" como figuras infalibles que trajeron la emancipación a pueblos oprimidos. Sin embargo, una mirada crítica y rigurosa desde las disciplinas de la historia, la antropología y la sociología revela una realidad mucho más compleja y, a menudo, dramática. Este artículo se propone desmantelar la "leyenda rosa" de las independencias, invitando a una reflexión profunda sobre lo que realmente celebramos en estas fechas y explorando las continuidades y rupturas que marcaron el fin del dominio colonial.

Tabla de Contenidos

- Introducción Crítica: Más Allá del Mito del Libertador

- Contexto Histórico: La Independencia como Cuestión de Clase y Poder

- Las Guerras de Independencia: Un Desgarro Social y Económico

- El Legado Ambiguo de los Libertadores

- Guía Práctica DIY: Analizando Fuentes Históricas para Desmontar Mitos

- Preguntas Frecuentes

Introducción Crítica: Más Allá del Mito del Libertador

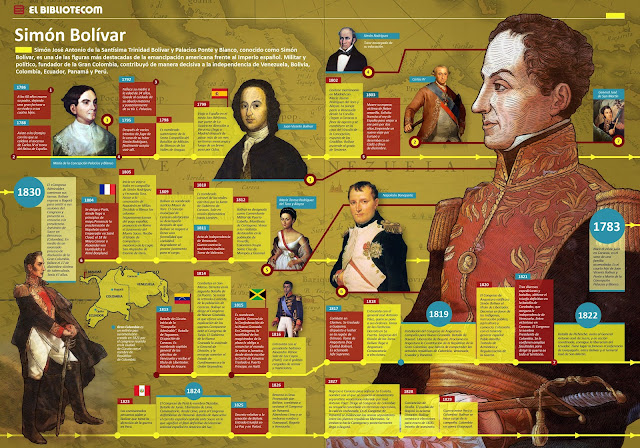

La narrativa triunfalista de las independencias latinoamericanas, perpetuada a lo largo de generaciones, simplifica un proceso histórico intrincado y lleno de contradicciones. Al glorificar a figuras como Simón Bolívar o José de San Martín como únicos artífices de la libertad, se oscurecen las profundas divisiones sociales, económicas y raciales que caracterizaron a las sociedades coloniales y que, en muchos aspectos, persistieron o se transformaron bajo los nuevos regímenes republicanos.

La pregunta fundamental que debemos plantearnos al conmemorar estas fechas es: ¿qué celebramos realmente? ¿La independencia para quién? ¿O la consolidación de un nuevo orden que, si bien rompió los lazos políticos con la metrópoli, a menudo mantuvo o reconfiguró estructuras de poder y desigualdad?

"La independencia no fue un evento monolítico, sino un proceso convulsivo y violento que reconfiguró las lealtades y las estructuras de poder, a menudo exacerbando las tensiones sociales existentes."

Este análisis invita a una revisión crítica de las fuentes y las interpretaciones historiográficas, fomentando una comprensión más matizada de este periodo crucial. La historia latinoamericana, lejos de ser una simple sucesión de batallas y héroes, es un tapiz tejido con hilos de intereses diversos, conflictos internos y legados complejos que aún resuenan en el presente.

Contexto Histórico: La Independencia como Cuestión de Clase y Poder

Para comprender el verdadero alcance del "drama de las independencias", es esencial situarlas dentro de su contexto sociohistórico. El Imperio español, durante siglos, había establecido un sistema colonial jerárquico basado en criterios raciales y de nacimiento. La élite criolla (descendientes de españoles nacidos en América) poseía poder económico y social, pero carecía de acceso directo al poder político, reservado para los peninsulares.

Las reformas borbónicas del siglo XVIII intensificaron la presión fiscal y la centralización administrativa, lo que generó un creciente descontento entre los criollos. Sin embargo, el impulso independentista no fue unánime. Las capas más bajas de la sociedad, incluyendo indígenas, mestizos y esclavos africanos, tenían aspiraciones distintas, a menudo centradas en la mejora de sus condiciones de vida, la recuperación de tierras o la abolición de tributos y servidumbres, más que en la creación de nuevas repúblicas lideradas por la élite criolla.

La Conquista Española y la subsiguiente colonización sentaron las bases de una estructura social profundamente desigual. La independencia, en lugar de erradicar estas estructuras, a menudo las heredó o las reformuló bajo nuevos ropajes. Los líderes de la independencia, en su mayoría pertenecientes a la élite criolla, buscaban, ante todo, garantizar su propia hegemonía y mantener el orden social preexistente, lo que implicaba, en muchos casos, la perpetuación de la explotación sobre las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Las Guerras de Independencia: Un Desgarro Social y Económico

Las campañas militares lideradas por los "libertadores" no fueron gestas heroicas exentas de coste humano y social. Las guerras de independencia desarticularon economías locales, provocaron migraciones forzosas y exacerbaron las divisiones internas. La lealtad a la corona española no era uniforme; muchas regiones y comunidades indígenas, recelosas de la élite criolla, se mantuvieron leales al rey, viendo en la independencia una amenaza mayor para sus modos de vida y su autonomía.

La figura del "libertador" se construyó en gran medida a posteriori, a través de un discurso que buscaba unificar a las nacientes naciones bajo un panteón de héroes. Sin embargo, las realidades locales de los conflictos independentistas eran mucho más complejas. Por ejemplo, la participación de grupos indígenas y afrodescendientes en los ejércitos independentistas fue a menudo resultado de levas forzosas o de promesas de mejora social que rara vez se cumplieron.

"Las guerras de independencia, presentadas a menudo como una lucha por la libertad universal, fueron en realidad complejas guerras civiles y conflictos de intereses donde las élites criollas buscaban desplazar a la élite peninsular del poder, sin necesariamente transformar las estructuras de opresión de base."

El resultado fue un continente fracturado, no solo políticamente sino también social y económicamente. Las nuevas repúblicas heredaron economías desarticuladas, poblaciones empobrecidas y una profunda inestabilidad política, sentando las bases para décadas de conflictos internos y caudillismo. La geopolítica de la región se vio permanentemente alterada, y las divisiones internas se profundizaron.

El Legado Ambiguo de los Libertadores

La figura de los "libertadores" como Bolívar, San Martín, o Miguel Hidalgo y Costilla en México, es fundamental para la construcción de las identidades nacionales. Sin embargo, una aproximación académica exige ir más allá de la mitificación. Estos hombres fueron, ante todo, líderes militares y políticos de su tiempo, cuyas acciones estuvieron marcadas por las ambiciones, las limitaciones y las contradicciones de su contexto.

Sus proyectos de nación, si bien rompieron con el orden colonial, a menudo fracasaron en abordar las profundas desigualdades sociales. El ideal de una América unida, defendido con vehemencia por Bolívar, se desmoronó ante los intereses regionalistas y las luchas de poder internas. La América Latina que emergió de las independencias era un mosaico de naciones con proyectos divergentes y estructuras sociales a menudo tan injustas como las del periodo colonial.

Es crucial entender que el proceso de comprensión cultural y identidad cultural es continuo. La desmitificación de figuras históricas no busca denigrarlas, sino ofrecer una visión más honesta y rigurosa de la historia. Al hacerlo, podemos comprender mejor los desafíos que enfrentaron y los que aún persisten en nuestras sociedades. La sociología nos enseña que las estructuras de poder no desaparecen por decreto; requieren de transformaciones profundas y sostenidas.

Guía Práctica DIY: Analizando Fuentes Históricas para Desmontar Mitos

Desmontar leyendas históricas como la "leyenda rosa" de las independencias requiere una metodología crítica y la habilidad para analizar fuentes primarias y secundarias. A continuación, se presenta una guía práctica para aplicar estos principios:

- Identifica tu Fuente: Determina si estás consultando una fuente primaria (documentos de la época, cartas, crónicas) o secundaria (libros de historia, artículos académicos). Cada tipo de fuente tiene sus propias fortalezas y sesgos.

- Contextualiza el Autor y la Época: ¿Quién escribió el documento? ¿Cuándo? ¿Cuál era su posición social, política o racial? ¿A quién iba dirigido? Comprender el contexto del autor es clave para interpretar su perspectiva. Por ejemplo, una crónica escrita por un militar criollo tendrá una perspectiva diferente a la de un indígena reclutado a la fuerza.

- Analiza el Propósito y el Mensaje: ¿Cuál era la intención del autor al escribir este documento? ¿Busca persuadir, informar, justificar una acción, o simplemente relatar hechos? Identifica los argumentos principales y la evidencia que presenta.

- Busca Sesgos y Omisiones: Ninguna fuente es completamente objetiva. Presta atención a lo que se dice y, más importante aún, a lo que se omite. ¿Se da voz a todos los grupos sociales o solo a las élites? ¿Se glorifican ciertas acciones y se minimizan otras? Por ejemplo, ¿cómo se describen las masacres o las revueltas populares en comparación con las batallas lideradas por los "libertadores"?

- Compara con Otras Fuentes: Nunca te bases en una sola fuente. Contrasta la información con otros documentos y con análisis académicos de diferentes historiadores. Busca puntos de acuerdo y de divergencia para construir una imagen más completa y equilibrada. La consulta de obras como "Las venas abiertas de América Latina" de Eduardo Galeano (aunque posterior a la independencia, ofrece un marco crítico sobre la explotación histórica) o estudios sobre la historia precolombina y la historia latinoamericana puede ser útil.

- Formula tu Propia Conclusión: Basándote en el análisis crítico de múltiples fuentes, formula tu propia interpretación de los hechos. Reconoce la complejidad y las múltiples capas de significado. La historia no es blanca o negra; está llena de matices.

Esta metodología de aprendizaje e investigación es fundamental no solo para entender el pasado, sino también para desarrollar un pensamiento crítico aplicable a cualquier ámbito de la vida.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué es importante desmontar la "leyenda rosa" de las independencias?

Desmontar la leyenda rosa permite una comprensión más honesta y matizada de nuestra historia, reconociendo la complejidad de los procesos independentistas, las diversas experiencias de los diferentes grupos sociales y las continuidades de las estructuras de poder. Esto fomenta un debate más informado y crítico sobre la identidad nacional y los desafíos actuales.

¿Significa esto que los "libertadores" fueron malos líderes?

No necesariamente. Significa que debemos evaluarlos dentro de su contexto histórico, reconociendo tanto sus logros como sus limitaciones y las contradicciones de sus acciones. La figura del "libertador" es una construcción histórica compleja, moldeada por necesidades políticas y discursivas posteriores.

¿Cómo afectó la independencia a las poblaciones indígenas?

En muchos casos, la independencia no trajo mejoras significativas para las poblaciones indígenas. A menudo, las nuevas repúblicas continuaron con políticas de despojo de tierras, asimilación forzosa y discriminación, replicando o incluso intensificando las prácticas coloniales. La lucha por los derechos indígenas es una constante en la historia latinoamericana.

¿Son los libros de autoayuda sobre el "complejo español" o la "hispanofobia" fuentes fiables para entender la independencia?

Si bien estos libros pueden ofrecer perspectivas interesantes sobre la construcción de identidades y la superación de complejos históricos, no deben considerarse fuentes académicas primarias o secundarias rigurosas para el análisis histórico de las independencias. Son más bien obras de divulgación con un enfoque particular en la psicología y la autoayuda, que pueden complementar, pero no reemplazar, el estudio histórico profundo. La lectura crítica de autores como Pierre Bourdieu o la antropología puede arrojar luz sobre las dinámicas de poder y la construcción de identidades colectivas.

"La historia no es un relato cerrado, sino un campo de batalla de interpretaciones, donde las voces silenciadas reclaman su lugar y las narrativas hegemónicas son constantemente cuestionadas."

En conclusión, el drama de las independencias americanas es un recordatorio de que los procesos de emancipación son intrínsecamente complejos, marcados por luces y sombras, héroes y villanos, victorias y profundas tragedias. Celebrar estas fechas implica no solo honrar a quienes lucharon por la libertad, sino también reconocer las múltiples facetas de estos procesos y reflexionar críticamente sobre los legados que aún moldean nuestras sociedades.

Para una exploración más profunda, se recomienda consultar trabajos académicos sobre la historia latinoamericana y las sociedades coloniales. El debate sobre las independencias está vivo y requiere de un compromiso constante con la investigación y la reflexión crítica.