Tabla de Contenidos

- Introducción: El Legado Cuestionado del Libertador

- Intención de Búsqueda: Desentrañando la Crítica a Bolívar

- Contexto Histórico y Social de la Figura de Bolívar

- Análisis de Fuentes y la "Moda" de la Crítica

- Aspectos Controversiales de la Acción de Bolívar

- Guía Práctica DIY: Analizando la Simbología de un Héroe Nacional

- Preguntas Frecuentes

- Conclusión: Hacia una Comprensión Matizada

Introducción: El Legado Cuestionado del Libertador

La figura de Simón Bolívar, el "Libertador", es innegablemente una de las más trascendentales en la Historia Latinoamericana. Sin embargo, en la última década, hemos sido testigos de un creciente debate y cuestionamiento sobre su legado. Ya no se trata de un mero ejercicio académico, sino de una conversación pública que ha permeado las redes sociales y los medios de comunicación, generando a menudo polarización y acalorados intercambios. Este artículo se adentra en las raíces de esta controversia, buscando comprender las razones detrás de la tendencia a reprochar y analizar críticamente la campaña libertadora, sin caer en la demonización o la apología superficial.

Intención de Búsqueda: Desentrañando la Crítica a Bolívar

La intención de búsqueda principal de quienes indagan sobre este tema es multifacética. Por un lado, existe un interés genuino por comprender la complejidad histórica de una figura monumental como Simón Bolívar, yendo más allá de la narrativa escolarizada y tradicional. Por otro lado, hay una búsqueda de argumentos y fuentes que expliquen la aparición de una "moda" o tendencia crítica hacia el Libertador en el contexto contemporáneo. Los lectores buscan desmantelar mitos, confrontar versiones contradictorias y, en última instancia, formar una opinión informada sobre un personaje que sigue siendo pilar de la identidad nacional en varios países. El SEO semántico se enfoca en términos como "crítica Simón Bolívar", "Polémicas Bolívar", "Legado del Libertador", "Historia Colombia", "Antropología de Héroes Nacionales" y "Sociología del Nacionalismo Latinoamericano".

Contexto Histórico y Social de la Figura de Bolívar

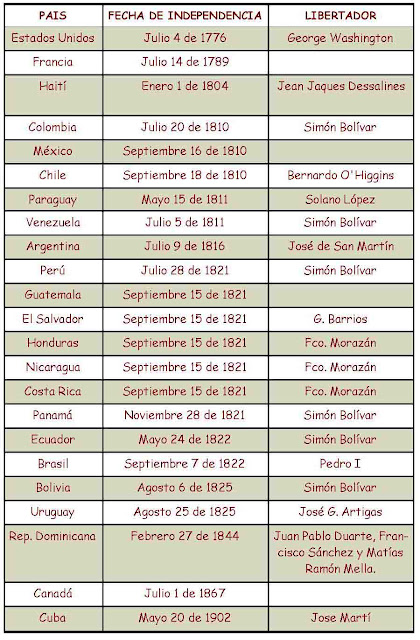

Para comprender la crítica contemporánea, es esencial situar la figura de Bolívar en su propio tiempo. Nacido en el seno de una familia aristocrática en Caracas, su vida estuvo marcada por la convulsión de las Guerras de Independencia contra el Imperio Español. Su genio militar y político fue innegable, liderando ejércitos a través de vastos territorios para lograr la emancipación de lo que hoy conocemos como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Sin embargo, el proceso de independencia no fue unívoco; estuvo plagado de conflictos internos, divisiones sociales, y el uso de tácticas militares que, desde una perspectiva moderna, pueden ser objeto de análisis ético y moral riguroso.

Además, la proyección y construcción del mito bolivariano fue un proceso posterior a su muerte, orquestado por diversos actores políticos y sociales para unificar y dar coherencia a las nuevas naciones. El concepto de "héroe nacional" es, en sí mismo, una construcción social y cultural que responde a las necesidades de identidad de una época determinada. La figura de Bolívar se convirtió en un símbolo poderoso del Nacionalismo y la unidad latinoamericana, pero como toda construcción simbólica, es susceptible de ser deconstruida y reinterpretada a medida que las sociedades evolucionan y las perspectivas críticas se agudizan.

Análisis de Fuentes y la "Moda" de la Crítica

La percepción actual sobre Bolívar no surge de la nada. Se nutre de una serie de investigaciones históricas, revisiones historiográficas y, en ocasiones, interpretaciones cargadas de agendas políticas. El énfasis en los aspectos negativos de su campaña, como el uso de la violencia, las divisiones que generó en el proyecto de la Gran Colombia, o las acusaciones de autoritarismo, ha ganado visibilidad. Fuentes como "Historia Mínima de Colombia" de Jorge Orlando Melo, o "Adiós a los próceres" de Pablo Montoya, ofrecen perspectivas más matizadas y críticas, invitando a un examen más detenido de los hechos.

La obra "Bolívar, Genocida. O genio bipolar" de Isidoro Medina Patiño, citada en el material original, representa una postura explícitamente crítica, etiquetando al Libertador de forma contundente. Si bien este tipo de publicaciones pueden ser controvertidas, su existencia y difusión reflejan una corriente de pensamiento que busca desafiar la narrativa heroica tradicional. La "moda" de la crítica, más que un fenómeno superficial, puede interpretarse como un síntoma de la madurez intelectual y social de las América Latina contemporánea, que busca confrontar su pasado con mayor honestidad y complejidad, reconociendo que las figuras históricas, por grandes que sean, son también seres humanos con luces y sombras.

Como señala el historiador, la figura de un héroe nacional es, en gran medida, una construcción que refleja las aspiraciones y los miedos de la sociedad que lo erige. Reinterpretar o criticar a Bolívar es, en esencia, un acto de reflexión sobre nuestra propia identidad colectiva.

Aspectos Controversiales de la Acción de Bolívar

Entre los aspectos más debatidos de la actuación de Bolívar se encuentran:

- El Decreto de Guerra a Muerte (1813): Una medida extrema que buscaba la rendición incondicional de los españoles, pero que también condujo a masacres y violaciones de derechos humanos, incluso contra civiles.

- La Centralización del Poder: Su inclinación hacia un gobierno fuerte y centralizado, como se manifestó en la Constitución de Bolivia (1826) y en sus intentos de establecer un régimen presidencialista fuerte, generó descontento y separatismo.

- Las Divisiones Internas: A pesar de su ideal de unidad, el proceso libertador estuvo marcado por profundas divisiones entre facciones, y la propia Gran Colombia terminó desintegrándose.

- El Uso de Tácticas Militares: Algunas de sus estrategias militares, si bien efectivas para la consecución de la independencia, implicaron un alto coste humano y material.

Es crucial entender estos hechos dentro del contexto de una guerra brutal y prolongada. Sin embargo, la distancia histórica nos permite aplicar un escrutinio ético y analítico que no siempre fue posible para sus contemporáneos. La intención de los críticos no suele ser borrar su figura, sino comprender la complejidad de sus acciones y el impacto duradero de las mismas.

Guía Práctica DIY: Analizando la Simbología de un Héroe Nacional

Para aplicar un enfoque crítico y reflexivo sobre figuras históricas como Simón Bolívar, podemos seguir un proceso de análisis DIY que combine elementos de Antropología, Sociología e Historia. Este taller práctico te guiará paso a paso:

- Definir el Objeto de Estudio: Selecciona una figura histórica o un evento nacional que sea objeto de debate o que tenga una narrativa tradicional predominante. En este caso, Simón Bolívar.

- Identificar la Narrativa Dominante: Investiga cómo se presenta habitualmente esta figura en libros de texto escolares, monumentos, billetes, o discursos oficiales. ¿Cuáles son los atributos y acciones que se exaltan? ¿Qué aspectos se omiten?

- Recopilar Fuentes Diversas: Busca una variedad de fuentes, incluyendo historiografía académica (tanto pro como contra la narrativa dominante), testimonios de época, obras literarias inspiradas en la figura, y análisis contemporáneos (artículos, documentales, debates en redes sociales).

- Analizar las Fuentes de la Crítica: Examina críticamente las fuentes que cuestionan la narrativa dominante. ¿Qué argumentos presentan? ¿Qué evidencias utilizan? ¿Cuáles son sus metodologías (histórica, sociológica, antropológica)? Presta atención a las obras citadas en el material original como referencia.

- Identificar Aspectos Controversiales: Busca acciones, decisiones o períodos de la vida de la figura que puedan ser interpretados de forma negativa o que generen debate ético desde una perspectiva actual.

- Comprender el Contexto: Siempre que sea posible, sitúa las acciones en su contexto histórico, social, político y cultural. ¿Qué factores influyeron en esas decisiones? ¿Cuáles eran las alternativas disponibles?

- Reconocer la Construcción Simbólica: Reflexiona sobre cómo la figura ha sido utilizada y reinterpretada a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha servido para construir identidades nacionales o proyectos políticos? Considera la Identidad Cultural que se forja alrededor de estos símbolos.

- Formular una Conclusión Matizada: En lugar de aceptar o rechazar completamente la figura, intenta construir una comprensión más compleja y matizada. Reconoce las luces y las sombras, los logros y los fracasos, y la complejidad inherente a cualquier ser humano y a su contexto histórico. Evita caer en juicios anacrónicos simplistas.

El acto de analizar críticamente a nuestros "héroes nacionales" es un ejercicio de autoconocimiento colectivo. Nos permite entender de dónde venimos, cómo se forjó nuestra historia y qué valores aspiramos a representar hoy.

Preguntas Frecuentes

¿Es cierto que Simón Bolívar fue un genocida?

La calificación de "genocida" para Simón Bolívar es objeto de intenso debate. Si bien algunas acciones, como el Decreto de Guerra a Muerte y las consiguientes atrocidades, son indiscutibles y moralmente reprobables, muchos historiadores argumentan que aplicar el término genocidio en el sentido moderno, que implica la intención sistemática de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso, es una simplificación excesiva de un contexto de guerra de independencia extremadamente violento y complejo.

¿Por qué hay una tendencia a criticar a Bolívar en la actualidad?

Esta tendencia puede deberse a varios factores: la madurez de la historiografía latinoamericana que permite un análisis más crítico; la búsqueda de una narrativa histórica más compleja y menos mitificada; el uso de figuras históricas en debates políticos contemporáneos; y la influencia de nuevas interpretaciones académicas y mediáticas que desafían los relatos tradicionales.

¿El video original odia a Simón Bolívar?

Según la aclaración proporcionada en el material original, el creador del video afirma explícitamente que no odia a Simón Bolívar. La intención declarada era exponer las razones de la tendencia crítica actual, basándose en fuentes, y reconociendo que las acciones negativas de Bolívar no invalidan necesariamente sus logros. La polémica surge a menudo de interpretaciones extremas o de la falta de visualización completa y contextualizada del material.

¿Qué impacto tuvo la campaña de Bolívar en la población civil?

La campaña de independencia liderada por Bolívar fue extremadamente dura y tuvo un impacto significativo en la población civil. El Decreto de Guerra a Muerte, en particular, provocó un aumento de la violencia y la muerte indiscriminada. Las guerras en sí mismas causaron devastación, desplazamiento y crisis económicas en las regiones afectadas.

¿Cuáles son las principales obras que ofrecen una visión crítica de Bolívar?

Entre las obras mencionadas y otras relevantes se encuentran "Historia Mínima de Colombia" de Jorge Orlando Melo, "Adiós a los próceres" de Pablo Montoya, "Bolívar, Genocida. O genio bipolar" de Isidoro Medina Patiño, y diversos artículos académicos y debates historiográficos que revisan su figura.

Conclusión: Hacia una Comprensión Matizada

La figura de Simón Bolívar, como la de cualquier personaje histórico de gran envergadura, no puede ser reducida a un simple epíteto de "héroe" o "villano". El análisis crítico, lejos de ser un acto de demolición, es una invitación a una comprensión más profunda y honesta de nuestro pasado. La creciente tendencia a cuestionar su legado refleja una sociedad que madura, que busca desmantelar mitos para construir una narrativa histórica más completa y veraz. Al examinar las fuentes, contextualizar las acciones y reconocer la complejidad humana, podemos honrar la memoria de Bolívar no a través de una veneración ciega, sino mediante un reconocimiento matizado de su monumental, pero también controvertido, papel en la Independencia de América Latina. Este debate es un signo saludable de una comprensión cultural en evolución.

Invitamos a nuestros lectores a compartir sus reflexiones y a continuar este importante debate en la sección de comentarios, siempre desde el respeto y el rigor académico.

Para profundizar en el análisis de figuras históricas y su impacto en la Cultura Latina, consulta nuestros artículos sobre Historia Precolombina y el impacto de la Conquista Española.

``` ```json { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "¿Es cierto que Simón Bolívar fue un genocida?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "La calificación de \"genocida\" para Simón Bolívar es objeto de intenso debate. Si bien algunas acciones, como el Decreto de Guerra a Muerte y las consiguientes atrocidades, son indiscutibles y moralmente reprobables, muchos historiadores argumentan que aplicar el término genocidio en el sentido moderno, que implica la intención sistemática de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso, es una simplificación excesiva de un contexto de guerra de independencia extremadamente violento y complejo." } }, { "@type": "Question", "name": "¿Por qué hay una tendencia a criticar a Bolívar en la actualidad?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Esta tendencia puede deberse a varios factores: la madurez de la historiografía latinoamericana que permite un análisis más crítico; la búsqueda de una narrativa histórica más compleja y menos mitificada; el uso de figuras históricas en debates políticos contemporáneos; y la influencia de nuevas interpretaciones académicas y mediáticas que desafían los relatos tradicionales." } }, { "@type": "Question", "name": "¿El video original odia a Simón Bolívar?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Según la aclaración proporcionada en el material original, el creador del video afirma explícitamente que no odia a Simón Bolívar. La intención declarada era exponer las razones de la tendencia crítica actual, basándose en fuentes, y reconociendo que las acciones negativas de Bolívar no invalidan necesariamente sus logros. La polémica surge a menudo de interpretaciones extremas o de la falta de visualización completa y contextualizada del material." } }, { "@type": "Question", "name": "¿Qué impacto tuvo la campaña de Bolívar en la población civil?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "La campaña de independencia liderada por Bolívar fue extremadamente dura y tuvo un impacto significativo en la población civil. El Decreto de Guerra a Muerte, en particular, provocó un aumento de la violencia y la muerte indiscriminada. Las guerras en sí mismas causaron devastación, desplazamiento y crisis económicas en las regiones afectadas." } }, { "@type": "Question", "name": "¿Cuáles son las principales obras que ofrecen una visión crítica de Bolívar?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Entre las obras mencionadas y otras relevantes se encuentran \"Historia Mínima de Colombia\" de Jorge Orlando Melo, \"Adiós a los próceres\" de Pablo Montoya, \"Bolívar, Genocida. O genio bipolar\" de Isidoro Medina Patiño, y diversos artículos académicos y debates historiográficos que revisan su figura." } } ] }