Tabla de Contenidos

- Introducción

- Antecedentes: El Declive del Imperio Español

- Relaciones Hispano-Peruanas: El Germen del Conflicto

- La Entrada de Chile en Escena

- Perú se Incorpora al Conflicto

- El Retiro de España: Un Final Announced

- Consecuencias de la Guerra Hispano-Sudamericana

- Guía Práctica DIY: Analizando la Simbología de un Conflicto Histórico

- Preguntas Frecuentes

Introducción

Para finales de la década de 1820, el otrora vasto imperio español en América se encontraba en un estado de profunda disolución. La pérdida de la mayor parte de sus colonias fue un golpe demoledor que no solo reconfiguró el mapa geopolítico mundial, sino que también dejó profundas cicatrices en la psique española. Este abrupto declive, lejos de ser aceptado pasivamente por todos, sembró las semillas de un resentimiento que germinaría décadas más tarde en uno de los conflictos más singulares de la historia moderna: la Guerra Hispano-Sudamericana. Este artículo se adentra en las complejidades de este enfrentamiento, explorando cómo España se atrevió a desafiar a cuatro de sus antiguas posesiones y las resonantes repercusiones que este acto tuvo en el continente y en la propia Madre Patria. Acompáñenos en este análisis riguroso y contextualizado de un capítulo crucial en la Historia Latinoamericana.

Antecedentes: El Declive del Imperio Español

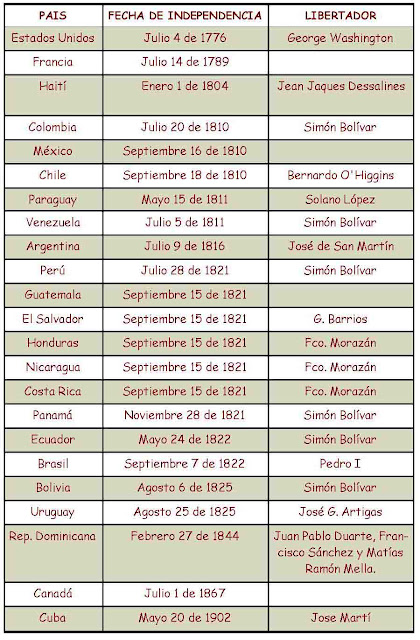

El siglo XIX fue testigo de un proceso de emancipación continental que desmanteló sistemáticamente el poderío español en América. Tras décadas de luchas independentistas, naciones como México, las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Gran Colombia y Chile emergieron como estados soberanos. España, una potencia que había dominado vastos territorios durante siglos, se vio forzada a reconocer la independencia de la mayoría de sus colonias americanas. Sin embargo, el orgullo nacional y la nostalgia por el antiguo esplendor imperial no desaparecieron fácilmente.

Este sentimiento de pérdida se intensificó con el tiempo, alimentado por la convicción en ciertos sectores de la élite española de que las nuevas repúblicas americanas carecían de la madurez y la estabilidad necesarias para gobernarse a sí mismas. La idea de una posible intervención o reconquista, aunque quimérica en términos de recursos y poder naval, persistió como un fantasma en las mentes de algunos estrategas y políticos.

El declive de un imperio es un proceso doloroso, no solo para los dominados sino también, y quizás de manera más compleja, para los dominadores que ven desvanecerse su influencia y prestigio.

La política interna española, a menudo marcada por la inestabilidad y los cambios de régimen, tampoco favorecía una visión clara y sostenida de la política exterior. No obstante, la idea de reafirmar la autoridad imperial, aunque fuera de forma simbólica, encontró un terreno fértil en la disputa por recursos estratégicos y en la defensa de lo que se percibían como derechos históricos y económicos.

Este contexto de profunda transformación política y emocional en España sentó las bases para un conflicto que, aunque breve, dejó una marca indeleble. La percepción de España como una potencia en declive chocaba con un deseo latente de reafirmación, un deseo que encontraría su cauce en el enfrentamiento con sus antiguos súbditos.

Relaciones Hispano-Peruanas: El Germen del Conflicto

Si bien la mayoría de las colonias americanas habían consumado su independencia para mediados del siglo XIX, las relaciones entre España y Perú en particular mantenían una tensión subyacente. Perú, que había sido uno de los últimos bastiones del poder español en América del Sur, mantenía lazos económicos y diplomáticos con España que diferían de los de otras naciones. La presencia de intereses económicos españoles y la deuda histórica crearon un escenario propicio para la disputa.

En este escenario, España vio una oportunidad para ejercer presión y reafirmar su influencia. La excusa para el conflicto se materializó en disputas sobre la deuda y los intereses económicos que España consideraba que le adeudaban las nuevas naciones sudamericanas, particularmente Perú. La expedición naval española, enviada bajo el pretexto de proteger los intereses económicos españoles y recabar deudas, se convirtió rápidamente en una demostración de fuerza.

La ocupación de las Islas Chincha, ricas en guano (un fertilizante valioso y un producto de exportación clave para Perú), fue el detonante que encendió la mecha. Esta acción, interpretada por Perú como una agresión directa y una violación de su soberanía, marcó el inicio formal de las hostilidades. La intervención española no se limitó a la diplomacia; la fuerza militar se desplegó para respaldar sus demandas, buscando así presionar al gobierno peruano y, de paso, enviar un mensaje a otras naciones de la región.

La Aparición de Chile en Escena

La escalada de tensiones y la clara demostración de fuerza por parte de España no pasaron desapercibidas para sus vecinos. Chile, que ya había consolidado su independencia y mantenía relaciones diplomáticas activas con Perú, percibió la acción española como una amenaza directa a la soberanía de toda Sudamérica. La agresión contra Perú era vista como un posible preludio de futuras intervenciones españolas en otros territorios, reavivando los temores a una reconquista.

En este contexto, Chile adoptó una postura de apoyo a Perú. La solidaridad entre las naciones sudamericanas, forjada a través de las guerras de independencia y los desafíos comunes, se manifestó en una alianza tácita pero firme. Chile, poseedor de una fuerza naval en desarrollo y con una visión estratégica clara, entendió que era el momento de actuar para evitar que España lograra reimponer su dominio en la región.

Inicialmente, el gobierno chileno intentó mediar y disuadir a España a través de la vía diplomática, pero la intransigencia española y la escalada de las acciones militares convencieron a Chile de que la confrontación era inevitable. La alianza peruano-chilena se fortaleció, y ambos países comenzaron a coordinar sus esfuerzos militares y diplomáticos para hacer frente a la potencia europea.

La solidaridad regional se convierte en un factor clave cuando una potencia externa intenta imponer su voluntad sobre una región que ha luchado por su autodeterminación.

Perú se Incorpora al Conflicto

Con Chile sumándose al apoyo a Perú, la guerra adquirió una nueva dimensión. La confrontación dejó de ser exclusivamente una disputa bilateral entre Perú y España para convertirse en un conflicto regional que involucraba a dos de las naciones sudamericanas más importantes de la época. La entrada de Chile no solo añadió recursos militares, sino que también fortaleció la determinación peruana.

Las fuerzas navales conjuntas de Perú y Chile comenzaron a coordinar sus operaciones. A pesar de la experiencia histórica de la marina española, las nuevas armadas sudamericanas habían desarrollado capacidades significativas. La guerra naval se convirtió en un componente crítico, ya que España dependía del suministro y el refuerzo de sus tropas por mar.

Sin embargo, la guerra no se limitó al ámbito naval. Se produjeron enfrentamientos terrestres y acciones de resistencia en diversas partes del territorio peruano. La población civil, consciente de la importancia de defender su soberanía recién adquirida, apoyó activamente los esfuerzos bélicos. La guerra se convirtió en un símbolo de la resistencia americana contra las pretensiones de una vieja potencia colonial.

El Retiro de España: Un Final Announced

La resistencia unificada de Perú y Chile, combinada con las dificultades logísticas y el creciente aislamiento internacional, comenzó a minar las aspiraciones españolas. La expedición española, aunque inicialmente poderosa, se encontró con un panorama mucho más complejo de lo anticipado. La falta de apoyo de otras potencias europeas y la creciente oposición interna en España a una guerra costosa y de dudoso resultado jugaron un papel crucial.

Las batallas navales, aunque no siempre decisivas, resultaron costosas para la escuadra española. Los bloqueos y las acciones de hostigamiento por parte de las fuerzas combinadas de Perú y Chile dificultaron el reabastecimiento y el envío de refuerzos. Además, la guerra de guerrillas y la resistencia local en tierra representaron un desgaste constante para las tropas españolas.

Finalmente, tras varios meses de conflicto y con la perspectiva de una derrota prolongada y costosa, España se vio obligada a reconsiderar su posición. Las negociaciones, facilitadas por mediadores internacionales, culminaron en el retiro de las fuerzas españolas y la firma de un tratado de paz. Este evento marcó el final efectivo de las aspiraciones españolas de reconquista en América del Sur y consolidó la soberanía de las naciones involucradas.

Consecuencias de la Guerra Hispano-Sudamericana

La Guerra Hispano-Sudamericana, a pesar de su corta duración, tuvo repercusiones significativas. Para España, representó la confirmación definitiva de su pérdida de estatus como potencia imperial global. El conflicto subrayó la debilidad de su armada y su incapacidad para proyectar poder más allá de sus fronteras europeas, acelerando el proceso de redefinición de su identidad nacional y su papel en el concierto internacional. La derrota tuvo un impacto psicológico y político considerable, obligando a España a confrontar la realidad de su declive.

Para Perú y Chile, la guerra significó la consolidación de su independencia y soberanía. La victoria reforzó la unidad y la cooperación entre ambas naciones, sentando las bases para futuras alianzas. Demostraron que, unidas, podían defenderse con éxito contra una antigua potencia colonial. El conflicto también tuvo un impacto positivo en el desarrollo de sus fuerzas armadas y en la afirmación de su identidad nacional.

Además, la guerra tuvo un efecto demostrativo en el resto de América Latina. Reforzó la idea de que la unión y la solidaridad regional eran fundamentales para salvaguardar la independencia y enfrentar las amenazas externas. La Guerra Hispano-Sudamericana se convirtió en un hito que reafirmó el lugar de las nuevas repúblicas sudamericanas en el escenario mundial, marcando el fin de una era y el comienzo de otra, caracterizada por la consolidación de estados-nación soberanos y la afirmación de una identidad latinoamericana.

Desde una perspectiva histórica más amplia, este conflicto se inserta dentro de las dinámicas de poder post-coloniales y la reconfiguración del orden mundial. La Europa del siglo XIX era un escenario de complejas interacciones entre potencias establecidas y naciones emergentes, y la Guerra Hispano-Sudamericana es un claro ejemplo de estas tensiones.

Guía Práctica DIY: Analizando la Simbología de un Conflicto Histórico

Comprender un conflicto histórico implica no solo conocer los hechos y las cronologías, sino también descifrar la simbología que lo rodea. Estos símbolos actúan como vehículos de significado, transmitiendo ideas, identidades y emociones. A continuación, presentamos una guía para que analices la simbología de la Guerra Hispano-Sudamericana o cualquier otro evento histórico:

- Identifica Símbolos Clave:

- Busca elementos visuales recurrentes en la época: banderas, escudos, uniformes, imágenes de líderes, representaciones artísticas de batallas.

- Presta atención a los nombres de las operaciones militares, buques, o unidades. A menudo, estos nombres están cargados de significado histórico o mitológico.

- Considera los himnos nacionales, lemas o frases célebres asociadas al conflicto.

- Investiga el Origen y Significado de Cada Símbolo:

- ¿De dónde proviene el símbolo? ¿Su diseño tiene alguna referencia histórica o cultural específica?

- ¿Qué representa este símbolo para los actores involucrados (ej. orgullo nacional, poder, resistencia, amenaza)?

- ¿Cómo evolucionó el significado del símbolo a lo largo del conflicto?

- Analiza la Función de la Simbología:

- ¿Cómo se utilizó la simbología para movilizar a la población o al ejército?

- ¿Sirvió la simbología para deshumanizar al enemigo o para glorificar a los propios combatientes?

- ¿Contribuyó la simbología a la construcción de una narrativa histórica particular sobre el conflicto?

- Compara la Simbología entre Bandos:

- ¿Qué diferencias o similitudes existen en la simbología utilizada por España y por las naciones sudamericanas?

- ¿Qué nos revela esta comparación sobre las identidades y las percepciones mutuas?

- Reflexiona sobre el Legado:

- ¿Persisten hoy en día algunos de estos símbolos? ¿De qué manera?

- ¿Cómo influye la simbología histórica en la memoria colectiva y en las relaciones actuales entre los países involucrados?

Aplicando esta metodología a la Guerra Hispano-Sudamericana, podrías analizar, por ejemplo, el significado de las banderas de Perú y Chile ondeando juntas, las representaciones de la "Virgen del Carmen" como protectora de las tropas, o los nombres de los barcos españoles que evocaban glorias pasadas. Este ejercicio te permitirá una comprensión más profunda y matizada del evento.

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo ocurrió la Guerra Hispano-Sudamericana?

La Guerra Hispano-Sudamericana tuvo lugar principalmente entre 1864 y 1866, aunque las tensiones previas y las consecuencias se extendieron por más tiempo.

¿Cuáles fueron los países sudamericanos que se enfrentaron a España?

Los principales países sudamericanos involucrados fueron Perú y Chile. Sin embargo, Ecuador, Bolivia y Argentina apoyaron activamente la causa sudamericana y se unieron a la alianza contra España.

¿Cuál fue la causa principal del conflicto?

La causa principal fue la expedición naval española enviada a las costas del Pacífico sudamericano con el pretexto de proteger intereses económicos y saldar deudas, pero que derivó en la ocupación de las Islas Chincha por parte de España, lo que Perú consideró una agresión.

¿Tuvo España alguna posibilidad real de reconquistar sus antiguas colonias?

Aunque España poseía una armada históricamente poderosa, para mediados del siglo XIX sus recursos y su capacidad para proyectar poder a larga distancia se habían visto mermados. La resistencia unificada de las naciones sudamericanas y el aislamiento internacional hicieron que una reconquista a gran escala fuera altamente improbable.

Conclusión y Reflexión Final

La Guerra Hispano-Sudamericana emerge como un episodio singular en la compleja historia de las relaciones entre Europa y América Latina. Lejos de ser un simple epílogo del dominio colonial, este conflicto representó un audaz intento de España por reafirmar su influencia y un decidido acto de resistencia por parte de las naciones sudamericanas que habían conquistado su independencia. La guerra demostró que, si bien España todavía ostentaba un poder considerable, las jóvenes repúblicas habían forjado una identidad colectiva y una voluntad de defender su soberanía que no podía ser subestimada.

El legado de esta guerra trasciende el ámbito militar y diplomático. Marcó un punto de inflexión en la percepción de España como potencia y consolidó la unidad y la determinación de las naciones sudamericanas. Al analizar sus causas, desarrollo y consecuencias, no solo comprendemos mejor un capítulo específico de la Historia Mundial, sino que también reflexionamos sobre las dinámicas persistentes de poder, identidad y autodeterminación en el panorama internacional. La capacidad de España para enfrentar a cuatro de sus antiguos territorios, aunque infructuosa en su objetivo final, subraya las profundas transformaciones que definieron el siglo XIX y el surgimiento de un nuevo orden geopolítico en el continente americano.

Invitamos a nuestros lectores a profundizar en este fascinante periodo y a compartir sus propias reflexiones en la sección de comentarios. ¿Qué otros conflictos históricos ejemplifican mejor la lucha por la soberanía frente a viejas potencias? ¿Cómo influye este tipo de confrontaciones en la memoria histórica y la identidad nacional de los pueblos?

```