La intersección entre la salud pública y la política es un campo de estudio fascinante que revela dinámicas sociales y culturales a menudo subestimadas. En el contexto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2012, un análisis visual a través de una infografía (o su concepto equivalente) puede ofrecer perspectivas intrigantes sobre cómo factores como la prevalencia de la obesidad podrían correlacionarse, aunque sea de forma indirecta o simbólica, con los resultados electorales. Este artículo se propone desentrañar esta conexión, explorando no solo los datos crudos sino también las implicaciones sociológicas y antropológicas de tales correlaciones, buscando una comprensión más profunda de la compleja relación entre el bienestar físico de una nación y su dirección política.

Tabla de Contenidos

I. La Obesidad como Indicador Socio-Cultural

La obesidad, más allá de ser una condición médica, se ha convertido en un **fenómeno socio-cultural** que refleja patrones de consumo, estilos de vida, acceso a recursos y determinantes ambientales. En países desarrollados como los Estados Unidos de América, su prevalencia ha sido objeto de análisis exhaustivos desde diversas disciplinas. Históricamente, la disponibilidad de alimentos, el sedentarismo asociado a la urbanización y a ciertos modelos económicos han configurado un panorama donde la salud corporal es un reflejo complejo de la estructura social.

Analizar la obesidad en el contexto electoral nos invita a considerar si existen patrones geográficos o demográficos que vinculen la salud de la población con sus preferencias políticas. ¿Podrían ciertas regiones con mayores índices de obesidad presentar tendencias de voto particulares? Esta pregunta, aunque delicada y sujeta a múltiples variables de confusión, es pertinente desde una perspectiva de **investigación social**. La información visual, como la que podría presentarse en una infografía sobre los resultados presidenciales de 2012 en EEUU, permite superponer estos datos y buscar patrones emergentes.

La percepción de la salud y el bienestar puede influir en la confianza del electorado en las políticas propuestas por los candidatos, especialmente aquellas relacionadas con la economía y los programas sociales.

II. Correlaciones Geográficas: Obesidad y Resultados Electorales en EEUU (2012)

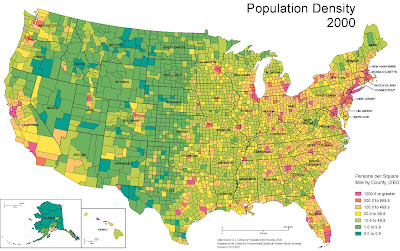

La elección presidencial de 2012 en Estados Unidos, que enfrentó a Barack Obama (demócrata) contra Mitt Romney (republicano), ofreció un mapa electoral complejo. Al superponer datos sobre la prevalencia de la obesidad por estados o condados, se pueden observar ciertas correlaciones interesantes. Investigaciones previas han sugerido que los estados con mayores tasas de obesidad a menudo se encuentran en el Sur y el Medio Oeste del país, regiones que históricamente han mostrado patrones de voto particulares.

Una infografía bien diseñada para la época habría podido visualizar esta superposición. Imaginemos un **mapa de Estados Unidos** donde los colores representen los resultados electorales (por ejemplo, azul para Obama, rojo para Romney) y, a la vez, una gradación de tonalidades o patrones indiquen el porcentaje de población con obesidad en cada estado. Este tipo de visualización permite identificar si hay concentraciones geográficas donde ambos fenómenos coinciden o difieren significativamente.

Por ejemplo, algunos estudios sociodemográficos para eeuu han indicado que las áreas con mayores dificultades económicas y menor acceso a alimentos saludables tienden a presentar tasas de obesidad más elevadas. Estas mismas áreas a veces reflejan un patrón de voto con inclinaciones específicas, influenciadas por factores como el empleo, la seguridad social y la percepción de las políticas económicas.

Es crucial entender que estas correlaciones no implican causalidad directa. La **obesidad** es un multifactorial que está intrínsecamente ligado a variables socioeconómicas, educativas y de acceso a la salud. Los resultados electorales, por su parte, son el resultado de un complejo entramado de factores ideológicos, económicos, sociales y de liderazgo.

III. Interpretaciones Sociológicas y Económicas

Desde una perspectiva sociológica, la correlación entre obesidad y resultados electorales puede interpretarse a través de varias lentes. Una hipótesis sugiere que las comunidades que enfrentan mayores desafíos económicos y de salud pública, y que por ende podrían tener tasas de obesidad más altas, podrían buscar en las urnas un cambio o un tipo de liderazgo que perciban como más empático con sus dificultades. Esto podría manifestarse en un voto de protesta o en una preferencia por candidatos que prometan programas de asistencia social robustos.

Por otro lado, en la **United States of America**, el acceso a información sobre salud y nutrición, así como la capacidad para adoptar estilos de vida saludables, a menudo están condicionados por el nivel socioeconómico y educativo. Las diferencias en estos determinantes pueden, a su vez, influir en las preferencias políticas. Una población con menor nivel educativo o económico podría ser más susceptible a ciertas narrativas políticas o tener prioridades electorales distintas.

El "voto por el estómago" es una expresión coloquial que, aunque simplista, alude a la profunda conexión entre las necesidades básicas (incluyendo la alimentación y la salud) y las decisiones políticas.

Otra interpretación considera el papel de la **infografía** como herramienta de comunicación política. La forma en que se presentan los datos sobre salud y economía puede ser utilizada por las campañas para apelar a segmentos específicos del electorado. Una campaña podría destacar los problemas de salud en ciertas regiones para movilizar votantes o para criticar las políticas de salud del oponente.

Los **mapas** que relacionan la obesidad con los resultados electorales, como los que se podrían haber generado a partir de los datos de 2012, son herramientas poderosas para la investigación académica y el análisis social. Permiten visualizar la complejidad de las interacciones entre diversos factores que conforman el tejido social y político de un país. Estos **mapas** nos invitan a reflexionar sobre cómo el bienestar físico de una nación se entrelaza con su destino político, y cómo la información visual puede ser clave para desentrañar estas conexiones.

El estudio de la **obesidad en Estados Unidos** y su posible correlación con los resultados electorales no busca establecer una relación causal directa, sino más bien identificar patrones que puedan iluminar aspectos de la vida social y política. La infografía, como formato, es ideal para presentar estas complejas relaciones de manera accesible y atractiva para un público amplio.

Las **infografías** que comparan datos de salud con resultados electorales, como las que podrían haberse centrado en la elección de 2012, nos recuerdan la importancia de la salud pública como un componente integral del bienestar nacional. La forma en que una nación cuida a sus ciudadanos, tanto en términos de salud física como de oportunidades económicas, puede tener resonancias significativas en su panorama político.

Las diferencias observadas en los patrones de salud y voto a lo largo del **mapamundi** estadounidense no son meras estadísticas; son reflejo de realidades humanas complejas, marcadas por desigualdades y por las diversas trayectorias de desarrollo de sus comunidades.

IV. Taller Práctico DIY: Análisis de Datos Electorales y de Salud

Aunque no dispongamos de una infografía interactiva aquí, podemos simular un proceso de análisis básico que cualquier investigador o ciudadano interesado podría seguir. El objetivo es aprender a cruzar información de diferentes fuentes para generar hipótesis.

- Identificar Fuentes de Datos Confiables:

- Resultados Electorales: Busca datos oficiales de la elección presidencial de Estados Unidos de 2012, desglosados por estado. Sitios web como la Comisión Electoral Federal (FEC) o archivos de noticias reputable suelen tener esta información.

- Datos de Obesidad: Consulta fuentes como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU, que publican datos sobre la prevalencia de obesidad por estado. Busca informes de años cercanos a 2012 para mayor consistencia.

- Recopilar y Organizar los Datos: Crea una tabla simple (en una hoja de cálculo, por ejemplo) con los siguientes encabezados: "Estado", "Porcentaje de Voto Presidencial (2012)" (puedes elegir el candidato principal, por ejemplo, Obama), y "Porcentaje de Población con Obesidad (aprox. 2012)".

- Realizar un Análisis de Correlación Básico:

- Observa la tabla: ¿Hay estados con alto porcentaje de obesidad que votaron mayoritariamente por un candidato? ¿Y por el otro?

- Si usas software de hoja de cálculo, puedes calcular un coeficiente de correlación simple entre el porcentaje de obesidad y el porcentaje de voto para uno de los candidatos. Esto te dará una medida numérica de la relación lineal.

- Visualizar los Datos (Opcional pero Recomendado):

- Crea un gráfico de dispersión (scatter plot) donde un eje represente el porcentaje de obesidad y el otro el porcentaje de voto. Cada punto será un estado.

- Si tienes acceso a herramientas de geografía de datos (GIS) o software de visualización avanzada, podrías intentar replicar una **infografía** o un **mapa** temático, coloreando los estados según los resultados electorales y superponiendo la información de obesidad.

- Interpretar los Resultados con Cautela:

- NO asumas causalidad. Recuerda que una correlación no implica que una variable cause la otra.

- Busca posibles factores de confusión: ¿Hay otros datos demográficos (ingreso, educación, etnia) que puedan estar influyendo tanto en la obesidad como en el voto? Investiga estos factores.

- Formula nuevas preguntas de investigación: ¿Cómo influyen las políticas de salud pública promovidas por los candidatos en estas correlaciones? ¿Existen diferencias significativas entre áreas urbanas y rurales dentro de los estados?

Este ejercicio, aunque rudimentario, te permite experimentar de primera mano el proceso de **análisis de datos** que sustenta las infografías y los estudios académicos. Es un ejemplo de cómo aplicar un enfoque "Hazlo Tú Mismo" al entendimiento de fenómenos complejos.

V. Preguntas Frecuentes

¿Existe una relación causal directa entre la obesidad y el voto en Estados Unidos?

No hay evidencia concluyente de una relación causal directa. Las correlaciones observadas suelen ser el resultado de factores socioeconómicos, geográficos y de acceso a la salud subyacentes que influyen tanto en la prevalencia de la obesidad como en las tendencias de voto.

¿Qué tipo de fuentes son más confiables para datos electorales y de salud en EEUU?

Para datos electorales, fuentes oficiales como la FEC, la Oficina del Censo de EEUU o compilaciones académicas. Para datos de salud, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) son la referencia principal. Organizaciones de investigación académica y universidades también publican estudios valiosos.

¿Por qué es importante analizar la obesidad en el contexto político?

La salud de la población es un indicador del bienestar social y económico de un país. Analizarla en relación con la política puede revelar cómo las condiciones de vida, las desigualdades y las políticas públicas interactúan, y cómo estas interacciones se reflejan en las decisiones electorales.

¿Puede una infografía ser engañosa al presentar correlaciones?

Sí, si no se presenta con la debida contextualización y advertencias sobre la falta de causalidad. Una infografía debe ser una herramienta para ilustrar datos, pero la interpretación rigurosa requiere un análisis más profundo y la consideración de múltiples variables.

En conclusión, si bien una infografía que correlaciona la obesidad con los resultados presidenciales de EEUU en 2012 puede ser visualmente impactante, su valor reside en la invitación a una reflexión más profunda sobre las complejas interacciones entre salud, economía y política. Estos análisis no buscan simplificar la realidad, sino iluminar las múltiples capas que conforman la vida social y las decisiones colectivas, recordándonos que el bienestar físico de una nación es, en muchos sentidos, un reflejo de su estado social y político.